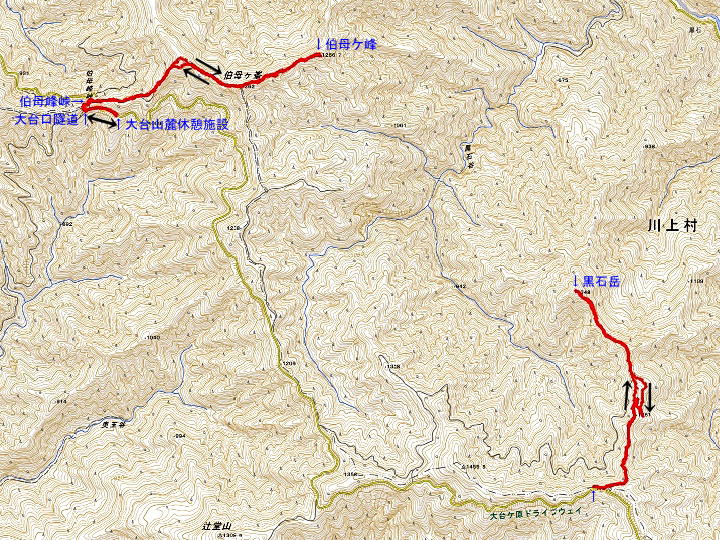

車道から稜線に上がる階段1(2024年11月3日) 車道から稜線に上がる階段2(2024年11月3日) 車道から稜線に上がる階段3(2024年11月3日) 稜線から辻堂山方面を望む(2024年11月3日) 伯母ケ峰と標高1188m三角点を結ぶ稜線上の小ピークにて(2024年11月3日) 伯母ケ峰と標高1188m三角点を結ぶ稜線上の小ピークから下っていく(2024年11月3日) 伯母ケ峰への稜線にて(2024年11月3日) 伯母ケ峰を見る1(2024年11月3日) 伯母ケ峰を見る2(2024年11月3日) 伯母ケ峰を見る3(2024年11月3日) 伯母ケ峰頂上1(2024年11月3日) 伯母ケ峰頂上2(2024年11月3日) 伯母ケ峰頂上3(2024年11月3日) 伯母ケ峰頂上の三角点(2024年11月3日) 伯母ケ峰頂上の標識(2024年11月3日) 伯母ケ峰頂上を振り返る1(2024年11月3日) 伯母ケ峰頂上を振り返る2(2024年11月3日) 伯母ケ峰頂上を振り返る3(2024年11月3日) 途中で見た巨木(2024年11月3日) 樹間に白鬚岳を望む(2024年11月3日) 伯母ケ峰中継局から和佐又山方面を見る(2024年11月3日) キノコ(2024年11月3日) 稜線から大迫貯水池を望む(2024年11月3日) 国土地理院地形図に伯母ケ峰の表記のあるピークにて(2024年11月3日) 尾根上から南側の眺望(2024年11月3日) 辻堂山方面を見る(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ方面を見る1(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ方面を見る2(2024年11月3日) 辻堂山方面を望む(2024年11月3日) 黒石岳と伯母ケ峰(2024年11月3日) 伯母ケ峰(2024年11月3日) 黒石岳(2024年11月3日) 黒石岳に向かう途中で三津河落山を望む(2024年11月3日) 黒石岳頂上1(2024年11月3日) 黒石岳頂上2(2024年11月3日) 黒石岳頂上3(2024年11月3日) 黒石岳頂上の標識(2024年11月3日) 黒石岳頂上4(2024年11月3日) 黒石岳頂上を振り返る(2024年11月3日) 黒石岳から植林の中を戻る(2024年11月3日) 父ケ谷ノ高やウグイ谷高方面であろうか(2024年11月3日) 黒石岳から戻る途中の林道にて(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道から大普賢岳を望む(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道から伯母ケ峰を望む(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道から黒石岳と伯母ケ峰を望む(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道から黒石岳を見る1(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道からキワダズコと大普賢岳を望む(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道からキワダズコを見る(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道から台高山脈の山々を望む1(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道から黒石岳を見る2(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道から台高山脈の山々を望む2(2024年11月3日) 大台ケ原ドライブウェイ近くの林道にて(2024年11月3日)  伯母ケ峰 黒石岳−GPS軌跡(2024年11月3日) この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 平26情複、 第537号) 承認を得て作成した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 戻る |